2018年5月11日8:00

日本のみならず世界中で注目される「Amazon Effect(アマゾン・エフェクト/アマゾン効果)」。日本でもID決済サービス「Amazon Pay(旧Amazonログイン&ペイメント)」を展開し、春にはリアルでの決済サービスを展開するという噂のある同社の強み、アマゾン・エフェクトの中で企業が生き抜く秘訣について、ビジネス+IT 編集長 松尾慎司氏に解説してもらった。

ビジネス+ IT 編集長 松尾慎司

アマゾンは世界経済に影響

ジェフ・ベゾス氏率いるアマゾンの躍進が止まらない。2月1日に発表された2017年10-12月期同社決算は、売上高が前年同期比38%増の604.5億ドル、最終利益が同2.5倍の18.5億ドルと過去最高となった。

好業績に裏付けされた格好だが、とある言葉が日本でも大いに注目されるようになってきた「Amazon Effect(アマゾン・エフェクト/アマゾン効果)」である。この言葉は2017年中頃から日本でも語る人が増え、昨年末に発表された日経MJヒット商品番付では東の横綱に選ばれた。

アマゾンの創業事業は書籍のネット通販だった。それが今や、IT、金融、製造、ロジスティクス、さらには医療やアパレルにまで及び、その事業地域はグローバルに広がっている。アマゾンはマクロ経済に影響を及ぼすまでに至っているとされ、アマゾン・エフェクトとはそれら一連の影響力を言い表した言葉なのである。

たとえば、アマゾン躍進の陰で、米国の小売業は崩壊の危機に立たされている。かつて「世界最大の書店」と言われた米バーンズ&ノーブルは今では見る影もなく、老舗百貨店のメイシーズの株価は大幅に下落、米トイザラスは破たんに追い込まれた。

とはいえ、小売業の崩壊がアマゾンだけによるものかといえば必ずしもそうではない。そもそも、ECの台頭による実店舗への影響は「ロングテール(ECでは在庫不足になりにくい)」「ショールーミング(リアル店舗で確認したのち、価格の安いネットで買うという行動のこと)」などといった言葉で言い表されてきた。実際のところ、消費者行動の変化そのものが、小売業の崩壊を招いているのであって、これをアマゾンだけのせいと言ってしまうと、やや過大評価と言えるだろう。

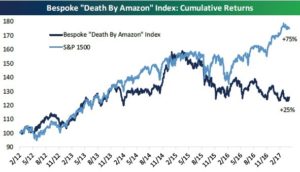

それでもここにきて、アマゾンによる業績への悪影響が懸念される銘柄を集めた「Death by Amazon(アマゾン恐怖銘柄指数)」などが取り沙汰されるに至ったのは、アマゾンがあまりにも巨大で、あまりにも強い存在になってしまったことの証左と言える。

S&P とアマゾン恐怖銘柄指数の比較。2015 年以降の乖離が顕著になっている(出典:Bespoke Investment Group)

アマゾンで注目すべき取り組み

昔からアマゾンは“知らない間に”さまざまな事業を進めてきた。たとえば、ECで培われたITサービスを外販するAmazon Web Servicesは当初、決して優れたサービスではなかったし、大々的にサービスインを発表したわけでもなかった。しかし、高速に改良を重ね、今ではIaaSの分野で他を寄せ付けないレベルのシェアを獲得している。そこで開発された人工知能のAlexaを搭載したAIスピーカー「Amazon Dot」は、米国市場で瞬く間にデファクトスタンダードの地位を確立したのはご存知の通りだ。

金融分野では、アマゾンの高いセキュリティに裏打ちされた、ログイン機能の外部貸し出しサービス「Amazon Pay(旧Amazonログイン&ペイメント)」は今なお伸びており、アマゾン上に展開しているサードパーティーEC企業やメーカー向けに運転資金を融通する「Amazonレンディング」、クレジットカードを持てない消費者向けに「Amazon Cash」、ポイント/決済システムとして日本でも利用が進む「Amazonチャージ」など、既存の金融機関を脅かすほどのサービスについては枚挙にいとまがない。

現在は、本格的な金融サービス展開に向けたアマゾン銀行の設立やブロックチェーン技術を使った仮想通貨事業の展開などが噂されている。

流通・物流分野では、フルフィルメント・バイ・アマゾン(FBA)があまりにも有名だ。アマゾンの持つ優れたロジスティクス分野を外部に提供するサービス。日本では実際に運ぶ人手不足があって、アマゾンの流通量の巨大さが問題にもなったが中小の物流企業を束ねる動きを仕掛けたほか、依然として国内物流に大きな影響力を持つほか、米国ではWSJらが運送事業への参入も報じた。ドローンなどを使った宅配サービス「Amazon Prime Air」もこうしたボトルネックをよく理解しているから同社が投資している分野と言えるだろう。

また、製造企業という言葉は必ずしも妥当ではないが、製造分野ではKindleをはじめとする専用ハードウェア、前述したAmazon Dotなどを手掛けている。PB商品であるAmazonエレメンツ/Amazonベーシックなどのラインナップも増えており、直近ではアパレル(ファッションEC)の分野にも侵食している。

最後はリアル店舗への進出だ。これは大型書店「Amazon Books」の展開、高級スーパーのホールフーズの買収のほか、画像認識技術を駆使した先進のレジなし店舗「Amazon Go」が挙げられる。正式店舗がオープンしてようやく一般人でも入店可能になったため、筆者の知り合いも早々に現地に足を運んでいた。

エンタメ・コンテンツ分野では、NetflixやHuluに並んで、Amazon Primeビデオが一定以上の存在感を示している。おかげで米国でケーブルTVは虫の息だ。

こうして一連のサービスを見るとわかるが、アマゾンは消費のバリューチェーンの川上から川下までを少しずつ少しずつ押さえにかかっている。経営学の王道を推し進めており、必ずしも大きなインパクトはない製品やサービスがあっても止める必要はないし、そこで勝たなくてもよいという判断が働いていると考えられる。

アマゾンの強さを支える3つのポイント

そもそもEC事業を手掛ける企業はそれこそ星の数ほどある。アマゾンも単なる書店のECサイトにとどまっていた可能性があったわけだが、あれよあれよと言う間に大きくなった。

なぜここまでアマゾンは強いのか。見解が分かれるところだろうが、筆者は大きく3つあるとみている。

第1のポイントは、ジェフ・ベゾス氏の強力なリーダーシップが挙げられる。そもそもアマゾンは儲け度外視で投資を続ける企業として有名だった。これが許されるのは創業社長による強力なリーダーシップがあるからだ。これにより、圧倒的な投資スピードを実現してきたわけで、言葉の通り、何物にも代えがたい同社の強さの一つと言えるだろう。

第2のポイントは(これがもっとも重要なのだが)、強力なデジタル人材とそれを最大限有効化できるプラットフォームを保有していることだ。昨今、ITの世界ではデジタルトランスフォーメーション(DX)であったり、デジタルビジネスなどといったことが言われているが、これを創業当時からひたすら続けてきたのがアマゾンだ。今となっては、(当時)クラウドを軽視していたIT業界を抜き去り、マイクロソフトやグーグルらネイティブなIT企業と肩を並べ称されるに至っている。

第3のポイントは少し説明が難しいので、やや回りくどい説明をしていこう。

アマゾンの多くの新サービスは、自社のリソースを顧客の要望に応えて開放するものが多い。ところが、通常の企業がいざそうしたサービスを投入しようとすると、ことはそう簡単にはいかない。自社サービスのうち、どこを切り出して外部に開放するのかという意思決定が求められるからだ。つまり、どこを保有し続けて自社の競争力の源泉とするのかを考えるのである。

特に、ある分野で成功した企業はその既存のビジネスを棄損しないように新規事業を展開することが多い。その結果、イノベーションのジレンマに陥ってしまって、商機を失ってしまうのである。それを防ぐために別会社に分けてしまうこともあるのだが、こうしてみるとAWSを早期に別会社化したのは極めて正しいジャッジだったのだと今になって感服させられる。一方で、規制の厳しい金融事業(とは公言していないが)は外に出さず、現状はあくまでも社内に保有している。

直近では、世界で2番目に大きい保険会社(投資の神様バフェット氏の投資会社としての側面も持つ)バークシャー・ハサウェイ、金融大手のJPモルガン・チェースと医療分野の新会社設立に乗り出したのは大きな方向転換だったのかもしれない。

さらにいえば、これら一連のジャッジすべてをジェフ・ベゾス氏が超人的に行っているのかもしれないが、それをスムーズに行っている経営体制にこそ同社の強みがあり、それが3番目に挙げたいポイントなのである。

すなわち、最速で行われた経営の意思決定を、高速でITでサービス化させ、自社プラットフォーム上でやり取りされる膨大なデータをもとに検証を繰り返し、それに磨きをかけていく。

わかっていてもマネできる企業はほとんどいないため、最強と呼ぶにふさわしい企業となったわけだ。

アマゾン・エフェクトの中で生き抜くには

今や「アマゾン帝国」の時代に突入したわけだが、これを生き抜いていくには大きく2つの方向性がある。

1つ目は帝国と共存するという考え方だ。これまでの事業をそのまま続けて、エコシステムに取り込んでもらい、同社のプラットフォーム上でビジネスを手掛ける。米国の出版社の多くはこの選択を取っていると言える。ただし、アウトカムの多くはプラットフォーマーが独り占めし、属国は「上納」する形になる。

2つ目はデジタル化を徹底して進めることだ。多くの企業はすでに自社ならではの技術を磨くことはしているだろう。これに加えてデジタルにも同様に取り組まなければならない。自社のバリューを最大化させるカギは間違いなくデジタルだ。そしてそのデジタル化の必要性を今敢えて言うなら対アマゾンなのである。

たとえば、ユニクロを傘下に持つファーストリテイリングの柳井社長は“アマゾンは競合ではない”といった。しかし、同社の強力なライバルの1社となる可能性は大いにある。(アマゾン以外に対する競争優位性確保もあるが)デジタル化を進めておく必要があることを大いに理解しているがゆえに「デジタルSPA(デジタル製造小売)」を標榜するに至っているのではないだろうか。

現在、アマゾン包囲網は次第に広がりを見せている。アマゾンを恐れる一部の小売業者には、AWSからマイクロソフトへの移行を進める動きも見られ、AWSのシェアもやや下がってきた。ただし、それはマーケットが広がっている一方で、寡占企業による攻防が激化しているだけに過ぎない(マイクロソフトも巨大企業だ)。

町の本屋がアマゾンと戦う羽目になったように、いつ自社が巨大プラットフォーマーの脅威に晒されるかわからない。ビジネスモデルを磨き上げ続け、進化を遂げた企業だけが生き残っていくのは太古の昔から変わらない原理だ。

<参考文献>

Bespoke Investment Group, Traders Betting on

“Death By Amazon” in the Retail Space, https://www.bespokepremium.com/?s=Death+by+amazon

日本経済新聞,横綱に「アマゾン効果」 MJ2017年

ヒット商品番付, https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24287270V01C17A2EA1000/

篠﨑彰彦、業界の垣根を超えるアマゾン、「産業」の定義を揺さぶる,https://www.sbbit.jp/article/cont1/33594

Bloomberg, 「アマゾン銀行」誕生も-米当局者が銀行業と商業の分離撤廃呼び掛け https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-11-09/OZ4IE56JIJUQ01